Die Alte Hansestadt Lemgo hat sich gemäß den gesetzlichen Vorgaben des Wärmeplanungsgesetzes der wichtigen Aufgabe der kommunalen Wärmeplanung angenommen. Ziel ist es, nachhaltige und effiziente Lösungen für eine zukunftsfähige Wärmeversorgung in Lemgo zu schaffen.

Mit Bearbeitung der kommunalen Wärmeplanung wurden die Stadtwerke Lemgo gemeinsam mit ENERKO beauftragt. Das Vorgehen richtet sich nach dem „Gesetz für die Wärmeplanung und zur Dekarbonisierung der Wärmenetze“.

Der Prozess wird von Seiten der EEB ENERKO Energiewirtschaftliche Beratung GmbH von Dr. Armin Kraft, Dr. Kristina Blume sowie Sabine Milatz betreut. Weitere Informationen finden Sie unter enerko.de.

Offenlegung der Ergebnisse der Kommunalen Wärmeplanung

Vom 12.11. – 12.12.2025 stellt die Alte Hansestadt Lemgo die Ergebnisse der Kommunalen Wärmeplanung allen Bürgerinnen und Bürgern zur Einsichtnahme zur Verfügung.

Das Dokument können Sie sich in der folgenden PDF-Datei ansehen:

Zusätzlich liegt das Dokument von Montag bis Freitag im Zeughaus (Papenstraße 9) bei Frau Post in Raum 210 (Dachgeschoss) aus. Eine Einsichtnahme ist nach vorheriger Terminvereinbarung möglich. Termine können telefonisch unter 05261 213-415 oder per Mail an r.post@lemgo.de vereinbart werden.

Bis zum 12.12.2025 (einschließlich) besteht die Möglichkeit, Stellungnahmen zum Entwurf der Kommunalen Wärmeplanung schriftlich oder elektronisch einzureichen. Stellungnahmen können per Mail an r.post@lemgo.de oder per Post an die Alte Hansestadt Lemgo, Marktplatz 1, 32657 Lemgo, gesendet werden.

Nach Abschluss der Offenlegungsfrist werden die eigegangenen Stellungnahmen ausgewertet und in den weiteren Planungsprozess einbezogen. Ein Rechtsanspruch auf die Umsetzung einzelner Vorschläge besteht nicht. Die Kommunale Wärmeplanung ist ein strategisches Planungsinstrument und hat keine unmittelbare rechtliche Bindungswirkung für Eigentümerinnen und Eigentümer oder sonstige Betroffene.

Fragen und Antworten zur Kommunalen Wärmeplanung (FAQ)

Allgemeine Fragen

Was ist die kommunale Wärmeplanung?

Die kommunale Wärmeplanung ist ein informelles (= rechtlich nicht direkt bindendes) Instrument, das den Kommunen an die Hand gegeben wird. Mit ihr soll der Grundbaustein für den Umbau der lokalen Wärmeversorgung gelegt werden. Ziel ist es, langfristige Pfade für eine klimaneutrale Wärmeversorgung zu entwickeln. Perspektivisch sollen diese in Kooperation mit den Stadtwerken, Energieversorgern sowie Gebäudeeigentümer:innen umgesetzt werden. (Quelle: BMWSB)

Ab wann und für wen gilt die Pflicht zur kommunalen Wärmeplanung?

Die Pflicht einen Wärmeplan zu erstellen, gilt für Kommunen ab 10.000 Einwohner:innen. Städte bis 100.000 EW haben die Pläne bis spätestens zum 30.06.2028 aufzustellen, Städte ab 100.000 EW bis zum 30.06.2026. Für kleinere Kommunen unter 10.000 EW wird es die Möglichkeit zu vereinfachten Verfahren geben. (Quelle: BMWSB).

Wie funktioniert die kommunale Wärmeplanung und welche Schritte gibt es?

Die Wärmeplanung besteht aus den Schritten:

- Bestandsanalyse mit vorgeschalteter Eignungsprüfung,

- Potentialanalyse,

- Entwicklung eines Zielszenarios und Einteilung in Wärmeversorgungsgebiete,

- Entwicklung einer Umsetzungsstrategie.

Im ersten Schritt werden die vorhandenen Netze und der Gebäudebestand analysiert. Der aktuelle Wärmebedarf und die damit verbundenen Treibhausgasemissionen werden berechnet. Vorab wird eine Eignungsprüfung durchgeführt, um schon frühzeitig Gebiete zu identifizieren, für die es keine Fernwärme oder Wasserstoffnetze geben wird. Der zweite Schritt beinhaltet die Ermittlung möglicher Energieeinsparungen sowie die Identifikation von Potentialen für erneuerbare Wärmequellen und unvermeidbare Abwärme. Darauf aufbauend wird ein Zielszenario für die zukünftige Energieversorgung entworfen. Das Zielszenario zeigt für einzelne Gebiete auf, mit welchem Energieträger und welchen Technologien diese idealerweise zukünftig energetisch versorgt werden und welche Wärmequellen dafür nutzbar gemacht werden sollen. Im letzten Schritt wird eine Umsetzungsstrategie erarbeitet. Hier zeigen konkrete Maßnahmenpläne auf, wo und wann welche Umsetzungsschritte erfolgen müssen, um das übergeordnete Ziel einer klimaneutralen Wärmeversorgung 2045 zu erreichen. (Quelle: ENERKO)

Was ist das Ergebnis der kommunalen Wärmeplanung?

Das Ergebnis ist eine Karte („Wärmeplan“), die für das Stadtgebiet aufzeigt, welche Gebiete sich für einen Wärmenetzausbau eignen („Wärmenetzgebiete“) und wo weiterhin dezentrale Versorgungsanlagen zum Einsatz kommen („Gebiete für die dezentrale Wärmeversorgung“). Darüber hinaus soll aufgezeigt werden, durch welche Energieträger zukünftig die Wärme für die dezentrale Versorgung und für die zentralen Erzeugungsanlagen der Wärmenetze bereitgestellt werden. Der kommunale Wärmeplan gibt Orientierung für Investitionsentscheidungen, etwa zur Anschaffung einer Wärmepumpe oder, ob man sich um einen Anschluss an das lokale Wärmenetz kümmern sollte. Beispiele für bereits erstellte Wärmepläne finden Sie beim Kompetenzzentrum Wärmewende. (Quelle: KWW / dena).

Darüber hinaus können Wasserstoffnetzgebiete ausgewiesen werden. Nach Angaben des Landes NRW wird grüner Wasserstoff auf absehbare Zeit für die Raumwärmeversorgung keine flächendeckende Relevanz haben. Aufgrund der begrenzten Verfügbarkeit wird Wasserstoff für industrielle Prozesse eingesetzt werden und nur in Einzelfällen zur Wasserstoffversorgung von Wohngebieten eingesetzt. Dies betrifft z.B. Wohngebiete mit einem angrenzenden industriellen Großabnehmer oder Erzeuger. (Quelle: Energy4Climate.NRW)

Wie kann man Möglichkeiten und Grenzen der Wärmeplanung umreißen?

Die Wärmeplanung ist ein strategisches Mittel, um Leitplanken der Versorgung und Schwerpunkte des Ausbaus und Umbaus der Infrastruktur zu setzen. Antworten auf alle Fragen oder gar einen 20 Jahre gültigen Masterplan darf man jedoch nicht erwarten. Die Darstellung von Eignungsgebieten für die dezentrale oder zentrale Wärmeversorgung in einem vom Stadtrat verabschiedeten Wärmeplan sind zunächst nicht rechtsverbindlich. Sie werden erst rechtswirksam, wenn explizite Beschlüsse über die Ausweisung von Gebieten als Wärmenetzgebiete oder als Wasserstoffnetzausbaugebiete vom Stadtrat gefasst werden. Eine Detailanalyse für alle Gebäude einer Kommune kann im Rahmen der Wärmeplanung nicht geleistet werden. Unsicherheiten bezüglich künftiger Energiepreise, Umsetzungskapazitäten und Fördermodalitäten bleiben auch mit einer noch so guten Wärmeplanung bestehen.

Was eine Wärmeplanung leisten kann:

- Strategie für die CO2-freie, sichere und wirtschaftliche

- Wärmeversorgung

- Festlegung von Eignungsgebieten für Wärmenetze und dezentrale

- Versorgung (Wärmepumpen, Pelletkessel)

- Priorisierung von Maßnahmen

- Leitlinie für die Stadtentwicklung und Stadtplanung

- Zielvorgabe für den Ausbau und die Umstellung auf erneuerbare

- Wärmenetze

- Orientierung für den Stromnetzausbau

- Orientierung für Bauherr:innen und Hauseigentümer:innen

- Orientierung für städtische Förderprogramme

Was eine Wärmeplanung nicht leisten kann:

- Ausbaugarantie geben für alle dargestellten Wärmeversorgungsgebiete – weder für Wärmenetze noch für Wasserstoff

- Anschluss- und/oder Termingarantien für Wärmenetzanschlüsse geben

- Einzelfallprüfungen auf Gebäudeebene durchführen => die

- Wärmeplanung ersetzt keine Gebäudeenergieberatung

(Quelle: ENERKO)

Welche Akteure sollten bei der KWP beteiligt werden?

Die frühzeitige Akteursbeteiligung ist ein entscheidender Erfolgsfaktor für eine umsetzungsorientierte Kommunale Wärmeplanung (KWP). Die relevanten Akteure sollten mit passenden Beteiligungsformaten – vom Informieren, über das Aktivieren und Konsultieren bis zum Mitgestalten – involviert werden.

Bereits durchgeführte KWP zeigen, dass die aktive Einbindung der Akteure entscheidend ist, um deren Expertise voll zu nutzen, ihre Bereitschaft und ihr Verständnis für die Umsetzung zu stärken und Verantwortlichkeiten für Handlungsstrategien und Maßnahmen festzulegen. Eine erfolgreiche Umsetzung der KWP kann und wird gelingen, wenn sie vor Ort als Gemeinschaftsprojekt verstanden und akzeptiert wird. Akteure, die aktiv am Prozess beteiligt sind, können durch ihr Fachwissen den Prozess und dessen Ergebnis verbessern und wichtige Türöffner und Fürsprecher für die Gestaltung der weiteren Zusammenarbeit sein. Eine der ersten Überlegungen ist daher, welche Akteure in welcher Weise in den Prozess einzubinden sind.

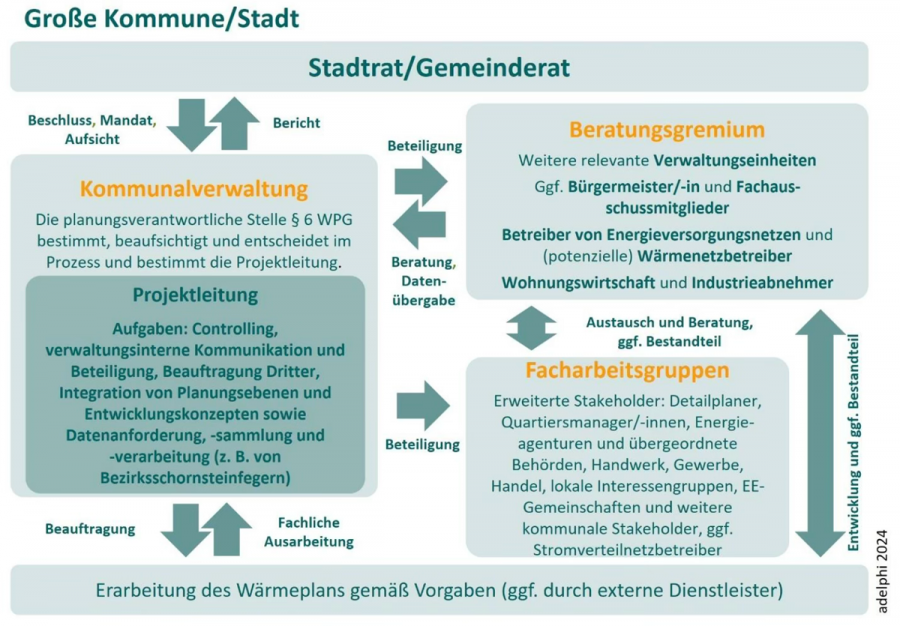

Die Kommunen sind die federführenden Akteure bei der KWP. Das beinhaltet insbesondere die Koordinierung des Prozesses, um die gesetzten Ziele gemeinwohlorientiert und im Sinne einer integrierten Stadtentwicklung zu erreichen. Bürgermeisterinnen bzw. Bürgermeister können Prioritäten bei der Bearbeitung innerhalb der Verwaltung setzen und – unter Weisung des Gemeinde-/Stadt-/Kreisrates – über die Abstimmung in der Gesellschafterversammlung Einfluss auf kommunale Unternehmen ausüben. Eine Übersicht zeigt die folgende Abbildung aus dem Leitfaden Wärmeplanung:

(Quelle: KWW; Abbildung adelphi / BMWL-Leitfaden)llgemein

Rechtsfragen

Wer ist für die Wärmeplanung nach Wärmeplanungsgesetz (WPG) zuständig?

Mit dem Wärmeplanungsgesetz werden die Länder verpflichtet, dafür zu sorgen, dass auf ihrem Hoheitsgebiet flächendeckend Wärmepläne erstellt werden. Sie können diese Aufgabe auf andere verantwortliche Rechtsträger in ihrem Hoheitsgebiet übertragen (die sog. „Planungsverantwortliche Stelle“) . Dies können v. a. die Kommunen, d. h. Städte und Gemeinden sein. In Betracht kommen daneben auch Zweckverbände, Landkreise oder andere Stellen. Die verfügbaren Quellen zur Erzeugung von Wärme aus erneuerbaren Energien, die Infrastruktur und der Wärmebedarf sind in jeder Kommune, jedem Stadtteil oder Gewerbegebiet unterschiedlich. Die für die Wärmeplanung zuständigen Stellen entwickeln für ihre Gebiete Strategien für maßgeschneiderte Wärmeversorgungskonzepte, die die jeweiligen regionalen Bedarfe und Potenziale berücksichtigten. Dies gilt insbesondere auch deswegen, weil Wärme – anders als Strom – nur über begrenzte Strecken effizient transportiert werden kann. Die notwendige Wärme soll daher möglichst durch lokal verfügbare Wärmequellen bereitgestellt werden.(Quelle: BMWSB)

Was ist das Gebäude-Energie-Gesetz (GEG)?

Das Gebäude-Energie-Gesetz (GEG) ist eine gesetzliche Regelung, die seit dem 1. November 2020 in Kraft ist und 2023 novelliert wurde. Es vereint die bisherigen Vorschriften der Energieeinsparverordnung (EnEV), des Energieeinsparungsgesetzes (EnEG) und des Erneuerbare-Energien-Wärmegesetzes (EEWärmeG) zu einem einheitlichen Gesetz. Das GEG gilt für alle beheizten oder klimatisierten Gebäude und legt hauptsächlich Anforderungen an die Heizungstechnik und den Wärmedämmstandard fest. Zum 01.01.2024 gilt die Novellierung des GEG. Dabei wird die sog. „65%-Regel“ eingeführt, nach der Heizungen zu mindestens 65% mit erneuerbaren Energien betrieben werden sollen. Das Gesetz definiert verschiedene Erfüllungsoptionen. Dazu gehören unter anderem Fernwärme, Wärmepumpen und Solarthermie. Die Regelungen unterscheiden sich je nachdem, ob man einen Neubau plant oder in einem Bestandsgebäude lebt.

(Quelle: Verbraucherzentrale)

Wie wirken Wärmeplanungsgesetz (WPG) und Gebäude-Energie-Gesetz (GEG) zusammen?

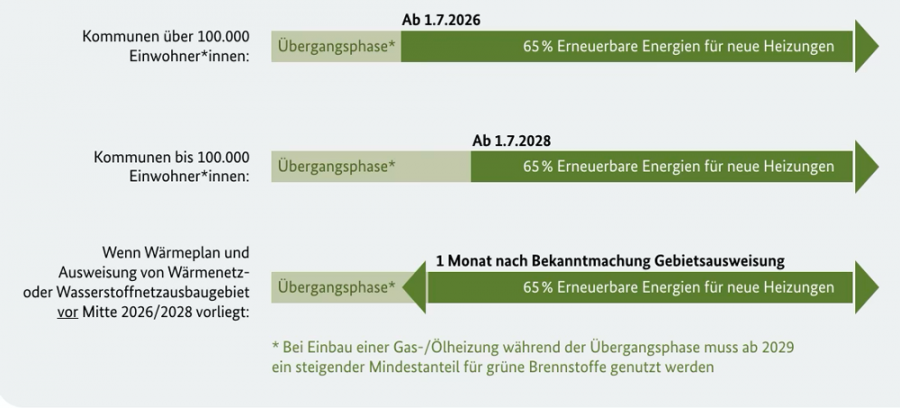

Am 1. Januar 2024 traten gleichzeitig mit dem Wärmeplanungsgesetz Änderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) in Kraft. Das GEG befasst sich in Abgrenzung zum WPG nicht mit dem Thema Planung und den Anforderungen an Wärmenetze, sondern enthält konkrete Vorgaben für Heizungsanlagen in Gebäuden. Neu eingebaute Heizungen müssen danach künftig grundsätzlich 65% der mit der Anlage bereitgestellten Wärme mit erneuerbaren Energien oder unvermeidbarer Abwärme erzeugen (sog. 65%-EE-Vorgabe).

Die Anforderungen sind technologieoffen ausgestaltet. Das GEG sieht – neben einem individuellen Nachweis auf Grundlage von Berechnungen – verschiedene pauschale Erfüllungsoptionen zur Einhaltung der 65%-EE-Vorgabe vor. Eine Erfüllungsoption ist der Anschluss an ein Wärmenetz.

Das GEG enthält daher auch Verknüpfungen zur Wärmeplanung.

So gilt die 65%-EE-Vorgabe des GEG einschließlich der Übergangsfristen des GEG für Bestandsgebäude und Neubauten außerhalb von Neubaugebieten, bei denen es sich um einen Lückenschluss handelt, erst mit Ablauf der Fristen, die das Wärmeplanungsgesetz für die Erstellung von Wärmeplänen vorsieht. Ab wann die 65%-EE-Vorgabe gilt, hängt daher von der Größe des Gemeindegebiets ab. In einem der o. g. Gebäude, das in einem Gemeindegebiet mit 100.000 oder weniger Einwohnern liegt, kann bis zum Ablauf des 30. Juni 2028 eine Heizung eingebaut werden, die nicht die 65-Prozent-EE-Vorgabe erfüllt. Befindet sich das Gebäude in einem Gemeindegebiet mit mehr als 100.000 Einwohnern, gilt dies bis zum 30. Juni 2026. Damit wird es Bürgerinnen und Bürgern ermöglicht, sich bei der Entscheidung für eine klimafreundliche Heizung an den Inhalten der Wärmepläne zu orientieren. (Quelle: BMWSB)

Was zählt als fossilfreie bzw. erneuerbare Wärmequellen?

Fossilfreie bzw. erneuerbare Wärmequellen gemäß dem Gesetz zur kommunalen Wärmeplanung (WPG) umfassen verschiedene nachhaltige Energiequellen. Dazu gehören

- Geothermie, die Wärme direkt aus dem Erdreich gewinnt,

- Umweltwärme aus Luft, Wasser oder technischen Prozessen,

- Abwasser als Wärmequelle aus der Kanalisation bzw. Kläranlagen,

- Solarthermieanlagen,

- Biomasse,

- grünes Methan (Methan aus grünem Wasserstoff und/oder aus der

- Vergärung von biogenen Reststoffen),

- Wärmepumpen, die regenerative Wärmequellen nutzen und die Wärme auf eine höheres, für die Beheizung geeignetes Temperaturniveau transformieren,

- erneuerbarer Strom

- grüner Wasserstoff.

(Quelle: ENERKO)

Hat der Abschluss einer Wärmeplanung direkte rechtliche Folgewirkungen und ändern sich für die Bürger dadurch Fristen oder Verpflichtungen?

Nein, die rechtsverbindliche Ausweisung erfolgt nicht im (rechtlich unverbindlichen) Wärmeplan, sondern durch ggf. nachfolgende separate Entscheidungen der Kommune, z.B. im Wege einer kommunalen Satzung.

Für Bestandsbauten gilt generell, dass bestehende Heizungsanlagen noch bis Juni 2026 (Städte ab 100.000 EW) bzw. 30.6.2028 (Kommunen bis 100.000 EW) durch neue Öl- oder Gasheizungen ersetzt werden können, allerdings müssen diese ab 2029 auch einen Anteil Erneuerbarer Energie beinhalten (z.B. Biomethan). Diese Fristen sind mit den Vorgaben an eine verpflichtende kommunale Wärmeplanung synchronisiert. Diese muss bis Mitte 2028 bundesweit vorliegen und bis Mitte 2026 für Kommunen mit weniger als 100.000 Einwohnern. Diese Fristen ändern sich nicht, wenn die Wärmeplanung in einer Kommune vor dem spätest möglichen Termin veröffentlicht wird, da der kommunale Wärmeplan an sich eine unverbindliche strategische Fachplanung ist und kein Satzungsbeschluss.

Erst durch eine auf die Gebietseinteilung der Wärmeplanung aufbauende gesonderte Ausweisung von Wasserstoff- und Wärmeversorgungsgebieten, z. B. durch einen Ratsbeschluss, kann das Gebäudeenergiegesetz vorzeitig, also vor 2028, „scharf“ geschaltet werden.

Ausschlaggebend in diesem Fall die an die Wärmeplanung anschließende Gebietsausweisung durch die Kommune(„Satzungsbeschluss“), die vorfristig erfolgen kann, aber nicht muss.

(Quelle: ENERKO)

Fragen zu Nah- und Fernwärme

Welche Wärmenetze gibt es?

Grundsätzlich beschreibt ein Wärmenetz die Verteilung von thermischer Energie (Wärme) in Form von Wasserdampf oder heißem Wasser, von einer zentralen Erzeugungsquelle durch ein Rohrnetz an mehrere Gebäude oder Anlagen zur Nutzung von Raumwärme oder Warmwasser.

Dabei kann zwischen verschiedenen Formen unterschieden werden:

Zur Unterscheidung von Nah- und Fernwärme gibt es keine gesetzliche Definition oder einheitlichen Abgrenzungswerte. Meistens wird damit die Größe des Wärmenetzes bemessen. Nahwärmenetze beschreiben meistens Wärmenetze, die in zusammenhängenden (Wohn-)Gebieten liegen und deren Leitungslänge einen Kilometer nicht überschreitet. Fernwärmenetze erstrecken sich dagegen über ganze Stadtgebiete. Jedoch wird der Begriff häufig synonym verwendet.

Neben der Länge des Netzes, kann auch nach der Übertragungstemperatur unterschieden werden. Dabei gibt es Hochtemperaturnetze, die Wasserdampf oder Heißwasser mit mehr als 100 °C Vorlauftemperatur transportieren. Wesentlich effizienter sind warme Wärmesysteme, die Wasser mit Vorlauftemperaturen zwischen 30-70 °C transportieren. Kalte Wärmenetze (oder auch Wärmenetze der 5. Generation) stellen eine neue Form der Wärme- und Kälteübertragung dar. Sie eignen sich insbesondere für die Verteilung von Wärme, die durch erneuerbare Energien bereitgestellt wird, da hier Vorlauftemperaturen von 0-10 °C genutzt werden. Hierzu bedarf es einer Kombination mit dezentralen Wärmepumpen, die innerhalb der Gebäude das Wasser auf die notwendige Nutztemperatur erwärmen.

In Abgrenzung zum GEG gelten gemäß WPG alle Netze, die mehr als 16 Gebäude oder mehr als 100 Wohneinheiten versorgen als Wärmnetze. Kleinere Netze gelten gemäß GEG als Gebäudenetze und werden im kommunalen Wärmeplan als dezentrale Lösungen ausgewiesen.

(Quelle: IFEU, Ergänzung ENERKO)

Bedeutet die Ausweisung von Wärmenetzgebieten in der Wärmeplanung einen Anschlusszwang?

Nein, für entsprechende Regelungen sind die jeweiligen Kommunen zuständig und es ist ein separater Satzungsbeschluss notwendig. Die Regelungen richten sich nach dem jeweils geltenden Landesrecht. Das Wärmeplanungsgesetz trifft hierzu keine Vorgaben. Allerdings leitet sich aus dem Wärmeplan auch keine Anschlusspflicht durch den Fernwärmebetreiber ab.

Sind in Wärmenetzgebieten auch andere Heizungen möglich und können diese gefördert werden ? Was ändert sich, wenn es eine Fernwärmesatzung gibt?

Wenn in einem bestimmten Gebiet ein Wärmenetz entstehen soll, bedeutet das nicht, dass es eine Pflicht zum Anschluss an ein Wärmenetz gibt. Das ist nur der Fall, wenn die Kommune eine sog. Fernwärme-Satzung erlässt, die einen Anschluss- und Benutzungszwang für das Satzungsgebiet regelt. Die Fernwärme-Satzung und der Anschluss- und Benutzungszwang erfolgen unabhängig vom Wärmeplan. Ob es eine Fernwärme-Satzung gibt und für welche Gebiete sie gelten soll, legt die Kommune fest.

Dabei greift die Anschlusspflicht in der Regel erst zu dem Zeitpunkt, in dem eine Heizung ausgetauscht werden muss. Bestehende Heizungen dürfen also grundsätzlich auch nach Inkrafttreten der Fernwärme-Satzung weiterbetrieben werden, bis sie ausgetauscht werden müssen. Außerdem müssen Fernwärmesatzungen aus Gründen der Verhältnismäßigkeit bestimmte Ausnahmeregelungen oder Befreiungsmöglichkeiten vorsehen. Diese Regelungen lassen häufig eine anderweitige Versorgung mit Erneuerbaren Energien wie beispielsweise mit einer Wärmepumpe zu. Wer eine Wärmepumpe einbaut, geht kein Risiko ein: eine bereits vorhandene Wärmepumpe muss nicht wieder ausgebaut oder entfernt werden, wenn die Kommune zu einem späteren Zeitpunkt eine Fernwärme-Satzung erlässt, die einen Anschluss- und Benutzungszwang vorsieht.

Wärmepumpen und andere klimafreundliche Technologien werden derzeit grundsätzlich unabhängig davon gefördert, ob sie in Gebieten mit oder ohne Fernwärmenetz installiert werden. Etwas anderes gilt allerdings in Fernwärmesatzungsgebieten, in denen ein Anschluss- und Benutzungszwang geregelt ist. In diesen Fällen wird der Kauf einer Wärmepumpe oder einer anderen Heizung nicht mehr gefördert. Es wird jedoch der Anschluss an das Wärmenetz über die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) finanziell unterstützt.

(Quelle: BMWK)

Wie teuer ist Fernwärme und wie entwickeln sich die Preise in Zukunft?

Wie hoch die Heizkosten beim Bezug von Fernwärme ausfallen, hängt maßgeblich von der Preisregelung des regionalen Anbieters (meist den Stadtwerken) ab. Die Kosten setzen sich dabei aus zwei großen Bausteinen zusammen:

- Grundpreis: Der Grundpreis, in manchen Fällen auch Leistungspreis genannt, wird vom Fernwärmeanbieter für die Bereitstellung der Wärme sowie etwaige Wartungsarbeiten behoben. Die Höhe des Grundpreises richtet sich meist nach der Nennleistung des Anschlusses, in einigen Fällen ist er auch fest oder nach Verbrauchsmenge gestaffelt.

- Arbeitspreis: Beim Arbeitspreis handelt es sich um den tatsächlichen Verbrauchspreis, der pro Kilowattstunde bezogener Fernwärme zu zahlen ist. Die Wärmemenge wird jährlich gemessen. Die Kosten aus dem Arbeitspreis richten sich also nach dem jeweiligen Verbrauch und kann durch energiesparendes Verhalten reduziert werden.

Da Fernwärme bereits in Form von Heißem Wasser vorliegt und keine Umwandlungsverluste mehr entstehen, aber auch keine Zusatzkosten durch Schornsteinfeger oder Instandhaltungen anfallen, lässt sich der Fernwärmepreis nicht 1 zu 1 mit Brennstoffpreisen (Erdgas, Heizöl) vergleichen.

Wie die lokalen Fernwärmepreise im Vergleich zu anderen Regionen und Städten stehen, kann in der Preistransparenzplattform der Fernwärmebetreiber nachgelesen werden.

Der Fernwärmepreis entwickelt sich i.d.R. mit jährlicher oder halbjährlicher Preisanpassung entsprechend einer veröffentlichten Preisgleitklausel, die auf gesetzlichen Vorgaben der AVBFernwärmeV beruht. Diese Preisgleitklauseln sollen die Erzeugungsstruktur berücksichtigen, aber auch die allgemeine Marktentwicklung von Wärmekosten. Wenn Laufzeiten von Verträgen enden oder sich die Erzeugung der Fernwärme deutlich ändert, z.B. durch neue, klimafreundliche Anlagen, können sich Preise und Preisgleitklauseln von einigen oder allen Kunden auch ändern.

Wie sich die Kosten für Fernwärme langfristig ändern werden, ist nur schwer einzuschätzen. Es ist davon auszugehen, dass sich auch die Fernwärmepreise entlang der allgemeinen Entwicklung von Inflation und Energiepreisen entwickeln, allerdings sind auch Preissteigerungen durch den Umbau auf Erneuerbare Erzeuger möglich. Im Vergleich zu Gas und Ölheizungen wird sich allerdings ein steigender CO2 Preis weniger stark auswirken. Auch die in Zukunft deutlich steigenden Gasnetzentgelte (durch den allmählichen Rückbau) beeinflussen die Fernwärme sehr viel weniger als dezentrale Gaskessel.

(Quelle: ENERKO)

Fragen aus Sicht von Eigentümerinnen und Eigentümern

Welche Bedeutung hat das Wärmeplanungsgesetz und das Gebäude-Energie-Gesetz für mich als Hausbesitzer?

Die Einführung des Wärmeplanungsgesetzes sowie die Novellierung des Gebäude-Energie-Gesetzgesetzes (GEG) haben unmittelbar unterschiedliche Auswirkungen auf Hausbesitzer oder Mieter. Die Gesetze gelten für Wohngebäude und Nicht-Wohngebäude gleichermaßen.

Durch das Gesetz zur kommunalen Wärmeplanung ergibt sich erstmal kein Aufwand für Bürger:innen. Es müssen auch keine neuen Daten für die Erstellung von kommunalen Wärmeplänen erhoben werden. Diese liegen den Energieversorgern, Städten und Schornsteinfeger:innen bereits vor.

Das Gebäude-Energie-Gesetz hingegen löst bereits zum 01.01.2024 Wirkung aus. Ziel ist der schrittweise Umstieg auf eine klimaneutrale Wärmeversorgung.

Es gelten unterschiedliche Übergangsfristen nach dem GEG, je nachdem ob es sich um einen Neubau in einem Neubaugebiet oder ein Bestandsgebäude und Neubau im Bestandsgebiet (z.B. Baulücken) handelt. Neubauten, die in Baulücken errichtet werden, werden vom Gesetz behandelt wie Bestandsgebäude. Zugleich hängen diese Übergangsfristen unmittelbar mit der kommunalen Wärmeplanung zusammen. (siehe Abbildung)

(Quelle: BMWK)

Ich plane einen Neubau in einem Neubaugebiet und stelle meinen Bauantrag nach dem 01.01.2024 – was heißt das jetzt für mich?

Für Bürger:innen, die einen Neubau (im Neubaugebiet) planen, ergeben sich durch das GEG neue Voraussetzungen an die Gebäudedämmung sowie das geplante Heizsystem. In einem ausgewiesenen Neubaugebiet gelten ab dem 01.01.2024 die Erfüllungsoptionen nach §71 GEG (Anforderungen der 65%-Regelung). Insgesamt sieht das Gesetz sieben Erfüllungsoptionen vor, darunter den Anschluss an ein Wärmenetz, eine Wärmepumpe, eine Stromdirektheizung (nur in gut gedämmten Gebäuden), eine Biomasseheizung (Holz, Hackschnitzel und Pellets), Hybridsysteme wie Wärmepumpen- oder Solarthermie-Hybridheizung (Wärmepumpe oder solarthermische Anlage kombiniert mit einem mit Öl oder Gas betriebenen (Spitzenlast)Heizkessel, oder mit einer Biomasseheizung), Heizung auf der Basis von Solarthermie (falls Wärmebedarf damit komplett gedeckt wird), Gasheizung, die nachweislich mindestens 65 % Biomethan oder biogenes Flüssiggas nutzen kann.

(Quelle: BMWK)

Woher weiß ich, welche neue Heizung die beste Option für mich ist?

Welche der Erfüllungsoptionen nach dem GEG sich am besten für Ihr Gebäude eignet, lässt sich idealerweise durch zertifizierte Energieberatung im persönlichen Gespräch erörtern. Zum Teil können Sie sich Beratungen durch das BMWK fördern lassen.

Gleichzeitig kann aus einem kommunalen Wärmeplan abgelesen werden, für welche Versorgung das Gebiet, in dem Ihr Haus sich befindet, idealerweise geeignet ist. Diese Information kann in die Beratungsangebote von Verbraucherzentrale bzw. Gebäudeenergieberater:innen einfließen.

(Quelle: ENERKO)

Ich wohne im Bestand und meine Heizung funktioniert – muss ich nun eine Wärmepumpe kaufen?

Nein, für Bürger:innen mit einem Bestandsgebäude mit einer funktionierenden Heizung, entstehen zunächst keine Konsequenzen durch das GEG. Die Anforderungen der 65%-Regelung des GEG für Bestandsgebäude sollen frühestens nach Ablauf der gesetzlichen Fristen zur Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung gelten frühestens ab Mitte 2026 für große Kommunen und Mitte 2028 für Kommunen mit weniger als 100.000 EW.

Eine funktionierende fossile Heizung, die vor 2024 und nach 1991 eingebaut wurde, kann bis Ende 2044 weiterhin genutzt werden. Wenn die Brenneranlage defekt ist, aber durch Reparatur wieder funktionsfähig gemacht werden kann, braucht es keinen Austausch.

Wenn die Heizungsanlage früher als 1991 eingebaut wurde, darf sie nicht mehr weiter betrieben werden. Wenn die Heizung nach 1991 eingebaut wurde, darf sie nach Ablauf von 30 Jahren nicht mehr betrieben werden. Dabei gibt es Ausnahmen für Niedertemperatur-Heizkessel und Brennwertkessel sowie für Heizungsanlagen mit einer Nennleistung von weniger als 4 oder mehr als 400 Kilowatt.

Bei alten Heizungsanlagen (>20 Jahre) ist es auf jeden Fall sinnvoll, sich zeitnah beraten zu lassen, welche Alternativen es für das jeweilige Gebäude gibt und nicht bis zum „letzten Moment“ zu warten. In der Fördermethodik des „Bundesprogrammes effiziente Gebäude“ (‚BEG) ist auch festgelegt, dass gerade der Austausch dieser diese Heizungen besonders gefördert wird.

Wenn die Anlage defekt ist und eine neue Anlage eingebaut werden muss, gelten Übergangsfristen von bis zu 5 Jahren, um eine Lösung gemäß der 65 %-Regel zu finden. In der Zwischenzeit ist beispielsweise der Einbau einer gebrauchten oder geliehenen Heizung erlaubt. Es ist jedoch empfehlenswert, sich frühzeitig über den Stand der kommunalen Wärmeplanung zu informieren und dies in die Entscheidung mit einzubeziehen.

Wichtig: Ein Wärmeplan alleine löst die Verpflichtung noch nicht aus. Vielmehr bedarf es einer kommunalen Bekanntgabe über die Ausweisung als Gebiet zum Neu- oder Ausbau eines Wärmenetzes oder als Wasserstoffnetzausbaugebiet (in Form einer Satzung).

(Quelle: ENERKO)

Mein Haus ist in einem Gebiet zum Neubau eines Wärmenetzes – was jetzt?

Wenn der Wärmeplan ein Gebiet als Ausbaugebiet für ein Wärmenetz ausweist, bedeutet dies noch nicht, dass Sie an das Wärmenetz angeschlossen werden müssen. Das Gesetz zur kommunalen Wärmeplanung legt in §27 fest, dass die Entscheidung über die Ausweisung eines Gebiets als Gebiet zum Neu- oder Ausbau von Wärmenetzen oder als Wasserstoffnetzausbaugebiet keine Pflicht bewirkt, eine bestimmte Wärmeversorgungsart tatsächlich zu nutzen oder eine bestimmte Wärmeversorgungsinfrastruktur zu errichten, auszubauen oder zu betreiben. Das heißt, dass eine weitere kommunale Entscheidung (in Form einer Satzung) hierzu getroffen werden muss. Ein Anschluss an das Wärmenetz ist aber in den meisten Fällen sinnvoll, da hiermit alle Verpflichtungen an erneuerbare Anteile für den Hausbesitzer erfüllt bzw. dann durch den Fernwärmenetzbetreiber zu erbringen sind.

(Quelle: BMWSB)

Welche Auswirkungen hat die Wärmeplanung auf meine Miete?

Bei Modernisierung der Heizungsanlage kann die / der Vermieter:in die Kosten der Modernisierung auf die Mieter:innen umlegen. Das GEG sowie eine Anpassung des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) sieht vor, dass die umlegbaren Kosten für die Modernisierung der Heizungsanlage auf maximal 0,5 Euro/m² gedeckelt sind. Wenn weitere Modernisierungsmaßnahmen getätigt werden, kann die Miete um insgesamt max. 3 Euro/m² innerhalb von 6 Jahren steigen. Eine ausführliche Übersicht vom deutschen Mieterbund finden Sie hier.

(Quelle: BMWK)